Comprendre l’anatomie de l’épaule

L’épaule est le complexe articulaire le plus mobile du corps humain. Elle permet de positionner la main dans l’espace pour accomplir des gestes de précision comme des actions de force.

Cette polyvalence repose sur une organisation hiérarchisée : une base osseuse légère, des articulations interdépendantes, une musculature profonde stabilisatrice (coiffe des rotateurs) assistée par des muscles extrinsèques puissants, et des interfaces de glissement lubrifiées.

La compréhension de cet ensemble rend intuitives les principales pathologies (conflit sous‑acromial, tendinopathie, capsulite, luxation, arthrose) et oriente prévention, rééducation et chirurgie.

Le rôle de l’épaule dans le mouvement du membre supérieur

L’épaule sert d’interface dynamique entre le tronc et le membre supérieur. Les mouvements élémentaires (flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne, rotation externe) se combinent pour produire une circumduction complète.

Lors de l’élévation, l’amplitude finale dépend du rythme scapulo‑huméral : la rotation gléno‑humérale s’associe progressivement à la rotation de la scapula sur le grill thoracique.

Une perturbation de cette mobilité fonctionnelle (dyskinésie scapulaire, blocage sterno‑claviculaire) entraîne surcharge tendineuse et douleur.

Une articulation complexe et mobile

La tête humérale, volumineuse, repose sur une glène peu creusée : l’équilibre mécanique dépend donc d’éléments passifs (capsule articulaire, ligaments gléno‑huméraux, bourrelet glénoïdien, voûte acromiale) et actifs (coiffe, muscles stabilisateurs scapulaires).

Une laxité favorise la luxation glénohumérale antérieure ; une raideur capsulaire (capsulite) limite la rotation. Cette dualité mobilité/stabilité explique la fréquence des lésions dégénératives (usure tendineuse, arthrose) et traumatiques.

Les structures osseuses et articulaires

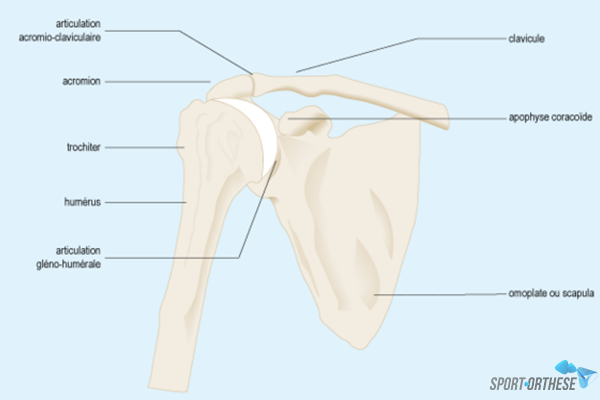

Les os de l’épaule : scapula, clavicule, humérus

Trois os principaux composent l’architecture :

- La scapula (omoplate) : plaque triangulaire mobile qui glisse sur la cage thoracique (plan scapulothoracique). Elle porte la glène (surface articulaire), l’acromion (prolongement antéro‑supérieur), l’apophyse coracoïde (coracoïde) et une épine séparant les fosses supra‑ et infra‑épineuses.

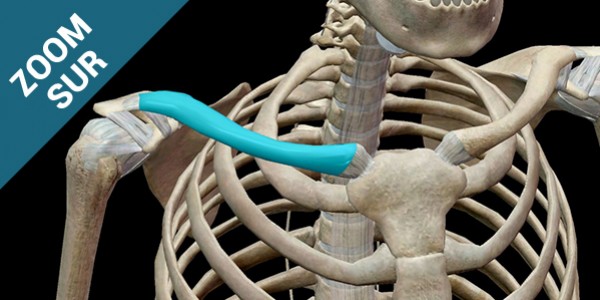

- La clavicule : tige osseuse en S reliant sternum et acromion. Elle maintient l’épaule à distance du thorax ; une fracture modifie la posture scapulaire.

- L’humérus : os long du bras ; l’extrémité proximale comprend la tête (recouverte de cartilage), le trochiter (grosse tubérosité pour supra‑épineux, infra‑épineux, petit rond) et le trochin (petite tubérosité pour subscapulaire). La gouttière bicipitale accueille le tendon long du biceps brachial.

Les 4 articulations de l’épaule

L’intégration fonctionnelle repose sur quatre articulations anatomiques auxquelles s’ajoute un espace de glissement :

Articulation gléno-humérale

Sphéroïde peu congruente entre tête humérale et glène. Stabilité améliorée par le bourrelet glénoïdien (labrum), la capsule, les ligaments gléno‑huméraux supérieur, moyen, inférieur, le ligament coraco‑huméral et la coiffe. Cible de luxation, capsulite, chondropathie et omarthrose.

Articulation acromio-claviculaire

Articulation plane entre acromion et clavicule. Stabilisée par capsule, ligament acromio‑claviculaire et ligaments coraco‑claviculaires. Arthrose acromioclaviculaire, entorse ou luxation après traumatisme direct provoquent douleur locale et réduction de l’espace sous‑acromial.

Articulation sterno-claviculaire

Jonction sternum–clavicule–1ère côte avec disque fibrocartilagineux. Petits mouvements de rotation et translation essentiels à l’orientation scapulaire. Un blocage peut entraîner un blocage mécanique (sensation de limitation fonctionnelle) en chaîne.

Articulation scapulo-thoracique

Pseudo‑articulation de glissement reliant scapula et grill costal (plan scapulothoracique). Sa rotation vers le haut et sa bascule postérieure dégagent la voûte acromiale lors de l’élévation. Une dyskinésie augmente le risque de conflit.

L’« espace sous‑deltoïdien » (bourse sous‑acromiale/sous‑deltoïdienne) complète ce système comme cinquième unité fonctionnelle.

Les tissus mous de l’épaule : muscles, tendons et ligaments

La coiffe des rotateurs

La coiffe des rotateurs se compose de quatre muscles courts : supra‑épineux (supraépineux), infra‑épineux (infraépineux), petit rond, subscapulaire.

Ils se terminent par des tendons courts sur les tubérosités. Leur fonction : coaptation active évitant le pistonnage de la tête contre la voûte acromiale.

La dégénérescence puis la rupture provoquent conflit sous‑acromial, bursite, perte de stabilité et usure tendineuse progressive.

Les autres muscles moteurs de l’épaule

- Le deltoïde (faisceaux antérieur, moyen, postérieur) assure l’élévation/abduction intermédiaire ;

- le grand pectoral et le grand dorsal réalisent adduction et rotation interne ;

- le grand rond soutient ces actions ;

- le biceps (tendon long intra‑articulaire, tendon court extra‑articulaire) participe à la flexion/supination ;

- le triceps brachial stabilise en extension.

- Autour de la scapula, trapèze, dentelé antérieur, rhomboïdes, élévateur de la scapula coordonnent la mobilité fonctionnelle. Les ligaments (coraco‑claviculaire, acromio‑claviculaire, coraco‑huméral, gléno‑huméraux) et la capsule articulaire assurent le maintien passif.

Tendons, pathologies et rééducation

Tendinite, bursite, rupture, luxation ou arthrose représentent les pathologies majeures.

Le diagnostic repose sur l’examen clinique complété par radiographie, échographie, IRM.

La rééducation (kinésithérapie ciblée) restaure proprioception, stabilité et soutien musculaire avant tout geste de chirurgie. Le port d'une attelle pour l’épaule est égalemnt une des solutions les plus privilégiées dans le parcours de rééducation.

Les structures fonctionnelles et de glissement

Les bourses séreuses (sous-acromiale, subcoracoïdienne...)

Les bourses sont des sacs synoviaux interposés entre tendons et reliefs osseux afin de réduire les frottements. Les principales : bourse sous‑acromiale/sous‑deltoïdienne, subcoracoïdienne, subdeltoïdienne. En cas de conflit ou surcharge, l’inflammation engendre bursite (douleur, chaleur, limitation). Le traitement associe repos relatif, rééducation et parfois infiltration.

Le rôle du cartilage articulaire

Les surfaces articulaires (tête humérale, glène) sont recouvertes de cartilage hyalin : surface articulaire lisse, avasculaire, amortissant les pressions et facilitant le glissement articulaire. Sa dégradation (chondropathie) conduit à l’arthrose gléno‑humérale avec douleur mécanique et raideur ; les stades avancés justifient prothèse ou arthroscopie de débridement.

La synovie et le glissement articulaire

La synovie est sécrétée par la membrane synoviale de la capsule. Elle lubrifie, nourrit le cartilage et participe à la proprioception. L’inflammation synoviale (capsule épaissie) engendre épanchement, douleur et blocage ; l’évolution vers capsulite rétractile diminue la mobilité fonctionnelle globale.

Vascularisation, innervation et biomécanique de l’épaule

Innervation de l’épaule

Le plexus brachial (composante nerveux) fournit les nerfs : nerf axillaire (deltoïde), nerf suprascapulaire (supra‑ et infra‑épineux), nerfs subscapulaires, nerf musculo‑cutané (biceps). Toute compression ou lésion plexique altère coordination et stabilité.

Vascularisation

L’apport vasculaire provient de l’artère subclavière relayée par l’artère axillaire et ses branches (thoraco‑acromiale, subscapulaire). Ce réseau collatéral protège les structures lors de microtraumatismes ; une ischémie chronique peut ralentir la cicatrisation tendineuse.

Mécanique articulaire et stabilité

La stabilité découle de la convergence : concavité glénique (bourrelet glénoïdien), pression capsulaire, centrage dynamique de la coiffe, contrôle scapulaire. L’absence de centrage provoque pistonnage, impingement (conflit), puis lésions. La proprioception (intégration neuromusculaire) entretient l’équilibre.

Principales zones de fragilité (conflits, usure, instabilités)

- Conflit sous-acromial : frottement tendineux sous voûte acromiale.

- Usure tendineuse : dégénérescence supra‑épineux puis rupture.

- Instabilité/luxation : défaillance capsulo‑labro‑ligamentaire.

- Capsulite rétractile : inflammation rétractile de la capsule.

- Omarthrose : destruction cartilagineuse progressive.

L’imagerie (radiographie, échographie, IRM) évalue ces atteintes ; la prise en charge combine alors kinésithérapie, infiltration, arthroscopie ou prothèse selon la sévérité.

FAQ

Quel est le tendon le plus important de l'épaule ?

Le tendon du supra‑épineux (supraépineux) est déterminant : il initie l’abduction, contribue au centrage huméral et est le plus exposé aux tendinopathies et ruptures.

Quel est le muscle de l'épaule élévateur du bras ?

Le deltoïde est le principal élévateur, soutenu au départ par le supra‑épineux et relayé ensuite par la rotation scapulothoracique.

Qu'est-ce que le ménisque de l'épaule ?

Il n’existe pas de ménisque vrai ; le bourrelet glénoïdien (labrum) joue un rôle fonctionnel analogue en augmentant la surface articulaire et la stabilité glénohumérale.

L'épaule compte-t'elle 3 ou 5 articulations ?

On décrit 4 articulations anatomiques (gléno‑humérale, acromio‑claviculaire, sterno‑claviculaire, scapulo‑thoracique) auxquelles certains ajoutent un 5ème espace fonctionnel : l’espace sous‑deltoïdien (bourse sous‑acromiale).

Si vous cherchez à soulager ou rééduquer votre épaule, il est crucial de choisir le bon équipement et le bon traitement. Sport Orthèse est un site spécialisé vendeur d’orthèse en ligne sur lequel vous trouverez des solutions adaptées pour garantir un soutien optimal et favoriser une récupération rapide pour tout le corps.

|

N'hésitez pas à nous contacter au 09.77.40.24.13 pour des conseils personnalisés |